想像していたよりも遥かに厳しい化学療法

〈最終回〉

小腸がんの腹腔鏡手術を終え,退院したのが2023年9月20日です。確定診断後に化学療法の担当医から,「小腸がんに対する標準的治療がないので,大腸がんの化学療法に準じた治療を考えています」と説明を受けました。

効果があるかもしれない……けれども,効果がないかもしれない…。しかも,標準的治療がないということは,効果がどの程度期待されるかもわからず,もしも,抗がん薬により薬効が得られなければ死ぬのだろうか……。

そんな不安と恐怖を感じながら,治療を受けることに同意しました。

化学療法1クール目(10月6日)

化学療法の1クール目は,副作用がどの程度起こるかわからないため,観察を目的として入院で行いました。入院期間は5~7日間と聞き,「以前の入院期間に比べれば,短い」と思いつつも,日常生活の楽しさを味わってしまうと病院へ向かう足取りは重くなるものでした。東京駅に到着し,秋の風を感じながら空をぼーっと眺め「生きている」という感覚を存分に味わってから,タクシーに乗り込んだことを鮮明に覚えています。

入院中に担当の薬剤師は,抗がん薬治療に関する注意点や副作用について説明してくれました。不思議なもので,自分自身が薬剤師でありながら抗がん薬による副作用を自分ごととして聞くことになると,緊張するものです。

「足が痺れて,回数を増すごとに車の運転などが厳しくなる方もいらっしゃいます」「足の感覚が鈍くなり,小さな段差でつまずいてしまうこともあるかもしれないので家のなかでも注意が必要です」「足がルンバになったと思って生活を送る必要があるかもしれません」といった日常生活における注意点を丁寧に話してくれるのですが,些細な言葉にひっかかり,目をそむけたくなる内容ばかりでつらい気持ちになりました。

「この先が長くないかもしれないという患者の身からすると,すべての医療者が高みの見物をしているようにも感じてしまうのです。「説明している側になりたい……」そんなことすら考えてしまう心境でした。

2クール目以降は副作用の強さも期間も2割増し

化学療法は回数を増してゆくごとに,その副作用の強さは大きくなってきます。私の場合は,オキサリプラチンによる倦怠感,手足の痺れ,喉の絞扼感,しゃっくり,カペシタビンによる吐き気,下痢がメインでした。

特に厳しいのはオキサリプラチンによる倦怠感。投与した翌日から4日間くらいは立つのが精一杯で,何をするにも億劫になるくらい何ともいえないつらさがありました。季節も冬であったため,痺れは顕著に出やすく,顔面に冷たい空気が触れるだけで,手足が痺れてしまうというような厄介な生活を過ごしました(表)。

表 オキサリプラチンによる副作用対策グッズの紹介

励みになるのは腫瘍マーカーの数値と周りの支援

励みになるのは腫瘍マーカーの数値と周りの支援

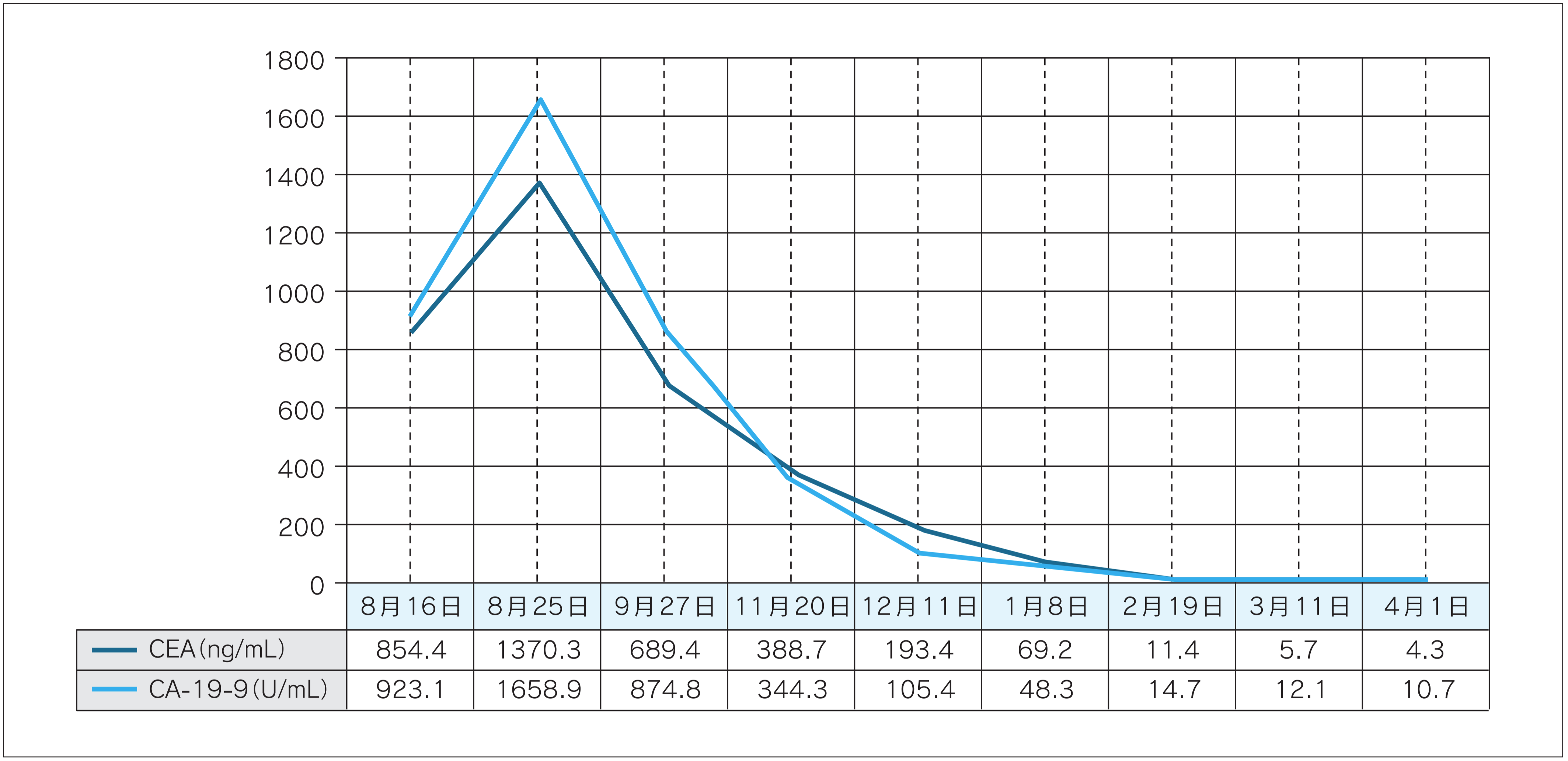

つらい副作用が起こることがわかっている化学療法を定期的に乗り越えるのは,苦しい経験でした。副作用が強ければ強いほど「抗がん薬が効いていれば……」と何度願ったかわかりません。継続するモチベーションに直結したのは,通院するたびに計測する血液検査の腫瘍マーカーの値です。

抗がん薬の効果を初めて実感したのは,化学療法3クール目を受ける11月20日のことでした。化学療法の担当医から,当日の検査数値表を渡され,手術直前に4桁あったCEA,CA-19-9の数値は3桁まで急激に落ち,抗がん薬がよく効いていることがわかりました(図)。このとき「もしかしたら生き伸びられるのではないか……?」という希望を,初めてもつことができ,泣きながら家族に電話したことを覚えています。

図 腫瘍マーカー(CEA,CA-19-9)の推移

薬局で活かせるポイント

薬局で活かせるポイント

抗がん薬治療中,家族をはじめ職場や友人などさまざまな人に声をかけていただき支えられました。「副作用はどう? やっぱりつらいの?」「こんな状況でもよく頑張っているよ……」そんな暖かい言葉をかけてくれるだけで「あと1日耐えれば少しは楽になる……」「来週のいま頃にはきっとおさまっているはず……」と自分自身を律しながら苦しみに耐えていけるものでした。

おわりに

おわりに

私が薬局で薬剤師として働いていたとき,抗がん薬を使用している患者への貢献が足りなかったのではないかと反省しています。以前は,抗がん薬の副作用を確認し,主治医や医療機関に報告することが最優先事項であり,それが患者のためになると信じていました。しかし,本当にそれでよかったのかという疑問が残ります。がん患者からしてみれば,自分のことに興味をもって話を聞いてくれる人,本当に親身になって対応してくれる人が最も理想的な話し相手です。副作用のチェックを形式的にされて「お大事に」といわれても,まったく心の支えにはなりません。患者が日常生活で困っていることや不安に感じていることをしっかり聞いたうえで,患者自身にもできることを探ることが,より適切なアプローチだと考えています。

この連載では5回にわたり,自分の病状の経過と心境の変化を書いてきました。私自身,奇跡的にも化学療法が効果を示し,がんの手術も成功しました。しかし,がんが発覚してから今日に至るまで,一日たりとも「死」を意識しない日はありませんでした。毎朝,太陽をみては「今日も生きている時間を大切にしよう」と思いながら生活しています。すべてのがん患者が同じ気持ちであるとは思いませんが,多くの人が似た感情を抱えながら生きていると思います。そのようながん患者に医療者がどう接すればよいかについての明確な答えはありません。しかし,かける言葉以上にその姿勢が重要だと感じています。

入院中,非常に心地良い対応をしてくれた看護師に「がん患者に対応するうえで大切にしていることは何ですか?」と尋ねると「がんという病気は他の病気と違って完治という言葉がないじゃないですか……,だから,せめて少しでも患者の心に寄り添えたらと思っています」と即答されました。この看護師から感じた安心感や心地良さは,その姿勢によるものだと気づきました。薬局の薬剤師も,同じように患者の心に寄り添う姿勢が求められるのではないでしょうか。

以上は私自身の経験からの一意見ではありますが,今後もより多くのがん患者の声を集め,薬局でよりハートフルなケアが実践されるよう薬剤師として研鑽して参りたいと思います。

連載を終えて

連載を終えて

闘病生活の真っただなかで執筆してきたこの連載は,抗がん薬で生活が制限される私にとって微力ながらも何かに貢献できているという貴重な生きがいとなりました。記事の編集を担当してくださった金井様,素敵なイラストを描いてくださったたけのこ様,連載のご提案をくださった和歌山県立医科大学の岡田浩先生にこの場をお借りして感謝申し上げます。