手術が終わって…ステージ4の確定診断

2023年9月20日に退院し,その7日後の9月27日に消化器外科の診察を受けました。担当医からは,期待や応援などの感情を込めることなく淡々と,「生検結果は多数のリンパ節に転移しており,他臓器にもがんが転移しやすい状況にある」と事実のみを具体的に伝えられました。直腸にもがんが転移していることは手術時にわかっていましたが,排泄が難しくなることから,手術はせずに3~6カ月くらい化学療法で様子をみて,状況に応じて手術をするという方向性であることについても説明を受けました。

ある程度予測はしていたものの,医師から改めて「ステージ4の小腸がん」という言葉を聞くと,その現実をまったく受け入れることができず,「足に力が入らない」「息苦しい」と感じたことを鮮明に覚えています。その後すぐに化学療法の担当医が紹介され,診察室に向かいました。

化学療法の担当医は,とても明るく気さくなタイプの先生で「まだ,ちょっと今の状況に気持ちが追いついていかないって感じっすか?」というラフな言葉から診察が始まりました。そして「野村さん,厳しい状況ではあるんですけど……もしかしたら,根治を目指せるかもしれないですよ?」と伝えられ,具体的な化学療法の説明と,抗がん薬の効果が得られなかった場合の代替案を説明されました。

がく然として絶望感のなかにいる患者にとって「もしかしたら……」という希望は,大きな意味をもちます。振り返ってみると,医師は「どう話すのが患者にとって最もハッピーなのか」を考えていたのではないかと思います。無責任に根治するとはいえないけれども,「上手くいかないかもしれない」ということだけを深刻に話されても,患者はつらい気持ちだけを抱えながら化学療法を受けることになるため,“今,患者とともにできる最大限のことをやっていこう”と考えられて話されていたように思います。

言葉の選び方ひとつで患者の心情が大きく変わることをよく理解しているのでしょう。「患者の心境にあわせて言葉や話す姿勢を選択する」というのは簡単なようで,難しいことだと思います。同じ医療者として大変勉強になりました。

がん患者によせられる健康医療情報

がん患者によせられる健康医療情報

がんのことについてSNSで発信していると,さまざまな情報が入ってくるようになりました。例えば,Instagramには「抗がん剤は効かない,日本の医療は人殺しだ……」といった辛辣な講演や「この治療が,がんには効果的!」といった投稿がよく表示されるようになりました。また昔の友人からも「このサプリメントが,がんに効果的なのではないか」とお勧めされることもありました。「そんなうまい話はないだろう」と,頭ではわかっていても,「もしもがんに効果があるなら……」と見てしまう,聞いてしまうというのが,不安定ながん患者の心理状態です。

友人から「〇〇大学の研究で開発されたサプリメントだから,きっと効果があるに違いない」と聞き,試しに資料を取り寄せたことがあります。資料請求フォームには「末期がんなど,急を要する方には早急に資料を配布しますので備考欄に記載ください」といった配慮なのか戦略なのかわからないような一文もありました。

実際に資料を取り寄せて内容を確認してみると,とても驚いたことを覚えています。パンフレットの表紙には“〇〇大学の研究により開発”と大きく書かれており,また,本文には5匹のマウスを使用して生存率を測定したデータが科学的な根拠として掲載され,これはノーベル賞級の発見であると結論づけられていました。さらに巻末には,サプリメントを服用したさまざまな人の体験談が掲載され,なかにはステージ4のがん患者の腫瘍マーカーが激減したという体験談もありました。藁をもつかむ思いの患者やその家族の気持ちを逆手にとり,いい加減なデータで効果を誇張し販売している業者に怒りさえ湧いてきます。

当然,私はその商品を購入することはありませんでしたが,情報が簡単に入手できてしまう時代だからこそ,翻弄される患者も少なくないのではないかと考えます。

薬局で活かせるポイント

薬局で活かせるポイント

患者がどのように現状を考えているのかをよく聞くこと

患者にとって「どう現実を受け入れていくのか……」というのは常に課題としてあります。私は半年経過した今でも,厳しい現実に涙しない日はありません。また同じ疾患であっても,その捉え方はみな同じではありませんし,状況や患者に応じた対応が医療従事者に望まれていることなのだと思います。

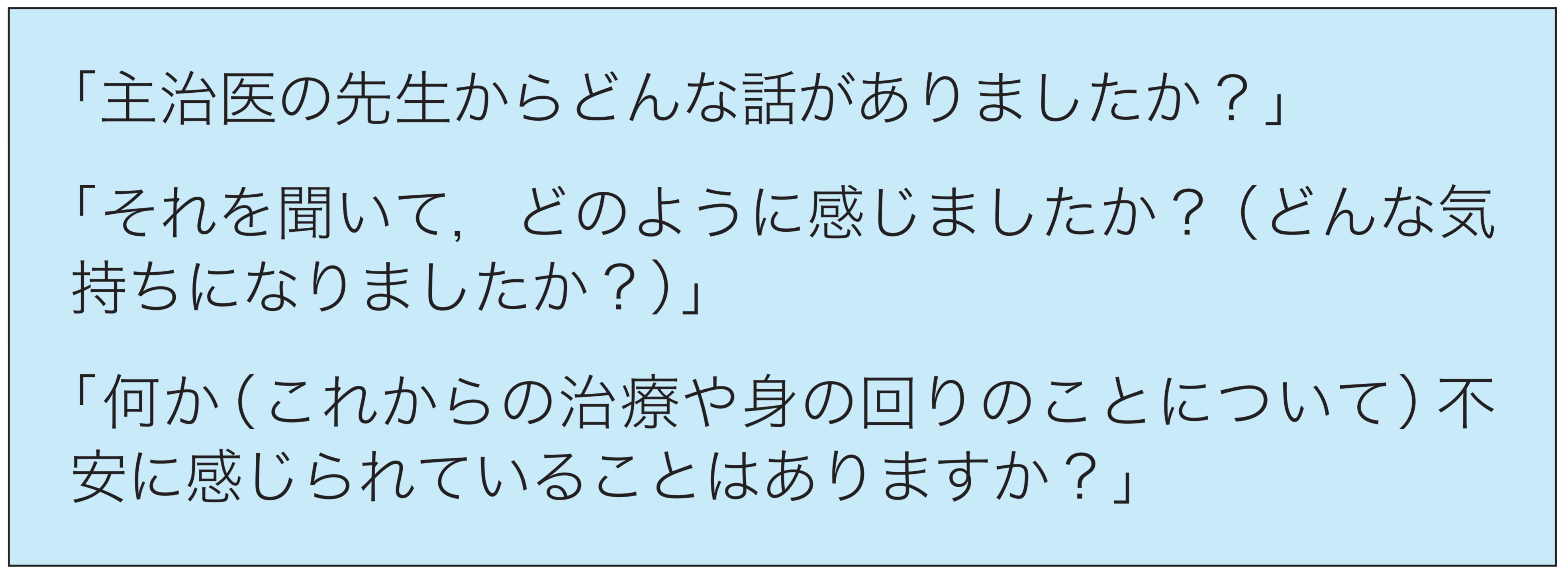

薬剤師にがん患者の対応について尋ねると「どう接したらいいのかわからない」「下手なこと言ったら,地雷を踏むんじゃないか……」といったような声をよく耳にします。一方で,患者は「話を聞いてほしい」と思っているのかもしれません。状況や関係性にもよりますが,私としては,表に示したような会話の展開は,話しやすいなと感じています。

表 薬剤師に聞かれて話しやすい会話例

患者自身が今の状況をどのように捉えているかを聞くというのは勇気のいることかもしれません。しかし,患者にとってはこの人(薬剤師)だったら,話をしてみようと思えるきっかけになるかもしれません。薬の説明,副作用の確認,治療方針についての説明は,とても大事なことですが,まずは患者自身の言葉を聴いてからでも遅くはないと思います。一歩踏み込んだ声かけが患者の役に立つことはきっとあるはずです。

効果が怪しいとわかっていても,患者の想いは無下にできない

私が薬局で勤務しているとき,患者からよく「このサプリメントは効くのかしら?」「先生には言えてないのだけど,この健康食品飲んでもいいかしら?」といった質問を受けました。また,とても継続できないような高額な商品やデータに信ぴょう性がない商品に関する相談を受け,回答に苦慮した経験もあります。このような経験は多くの薬剤師にもあるのではないかと思います。

がん患者からそのような商品を飲んでもよいか質問を受けたとき,どう対応するべきなのでしょうか。頭ごなしに「このサプリメントはデータの信ぴょう性がないので,服用しても意味がないと思います」と薬剤師から言われたら,患者は「もうこの薬剤師に相談することはやめよう」と思うかもしれません。私の意見ですが,常に相談できる窓口を開いておくことが大切だと考えます。「どうしてそのような健康食品を摂取しようと思ったのか」「どうして医師ではなく薬剤師に質問しようと思ったのか」「今後,どうしていきたいのか」といったことをよく聞くことからはじめるのがよいのではないかと思います。また,患者と主治医(主となる医療機関)との関係性だけは崩さないよう心がけることも望ましいと思います。

まとめ

まとめ

がん患者になると想像もしていないほど,さまざまな健康医療情報が舞い込んできます。患者からしてみると,藁をもつかむ思いですから,「何か希望をつかみたい」という心情になるのは必然です。最終的な判断は患者自身がするのですが,そのプロセスに薬局の薬剤師はコミュニケーションを通じて大きな役割を担うことができると私は思っています。