"おいしい"を守る

How to 味覚障害

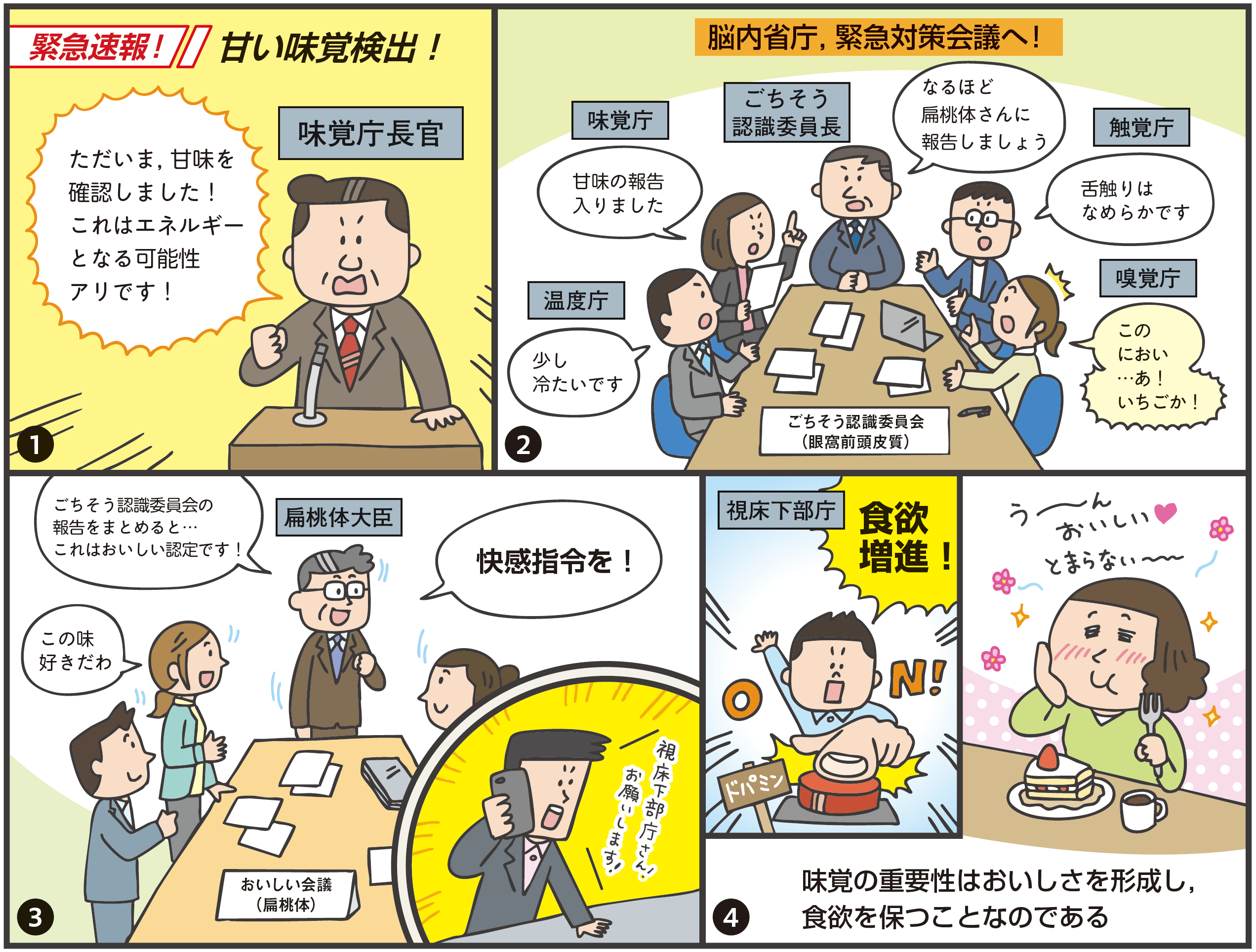

味覚の重要性

味覚は,食物の評価やエネルギー補給,ミネラルバランスの調整を担う重要な感覚である。甘味はエネルギー補給に,苦味や酸味は有害物質の存在を示唆するシグナルに,塩味はミネラルバランスの調整に,うま味は食欲の増進や消化の促進に寄与する。近年,これらの味覚情報は舌だけでなく,他の消化器系にも存在する味覚受容体によって感知されることが明らかになり,味覚は「全身で感じる感覚」として捉えられるようになってきた。また,味覚は嗅覚や体性感覚などと統合され,食事の「おいしさ」や嗜好性を形成し,さらに精神状態にも深く関与する。

味覚障害とは

味覚は甘味,塩味,酸味,苦味,うま味,脂肪味の基本6味※で構成されており,それらの伝導路(唾液分泌⇒受容器⇒末梢神経⇒中枢神経系)のいずれかに異常が生じると味覚障害となる。原因は,亜鉛や鉄などの微量元素やビタミン欠乏,心因ストレス,感冒,薬剤,全身疾患,加齢,末梢神経障害,外傷,中枢疾患(脳腫瘍,脳血管障害など)と多岐にわたる。

患者は味覚を「食事の味」と大きく捉えており,味覚障害を「おいしくない」状態と考えていることが多い。味覚機能に異常がみられない場合には,嗅覚障害による風味障害(例:いちご味,バナナ味など基本6 味に該当しないもの)や,抑うつ状態に伴う「おいしさの欠如」が多くを占める。したがって,嗅覚・味覚検査を行い,病態を正確に把握することが重要である。

治療においては,原因の除去や調整を優先し,原因が特定できない場合は特発性(加齢を含む)として扱われる。また,心身の疲労が背景にあることもあり,体調が改善すれば味覚も回復することが多い。治療法としては,亜鉛内服療法など欠乏している栄養素の補充や,漢方薬が用いられることもある。

※近年,基本5味に脂肪味を加えた基本6味とする考え方も認識されつつある。

| 味覚障害の種類 | 患者のよくある訴え |

|---|---|

| 味覚低下 | 味が薄い |

| 味覚脱失 | 味がまったくしない |

| 異味症 | 甘いものが苦く感じる |

| 自発性異常味覚 | 口の中に何もないのに苦く感じる |

| 解離性味覚障害 | 甘味だけまったくしない |

| 悪味症 | 嫌な味になって食べられない |

| 味覚過敏 | 塩味がきつく感じる |

| 味覚関連症状 (口腔乾燥・舌痛症・口腔異常感症 など) |

乾く,舌がピリピリする など |

味覚障害がもたらす健康リスク

塩分・糖分摂取過多

味覚障害は,塩分や糖分の過剰摂取を招き,その結果として腎機能障害,耐糖能異常,血圧上昇などを引き起こす。加齢に伴う味覚機能の低下は徐々に進行するため自覚しにくく,さらに味覚と相乗効果をもつ嗅覚も減弱することで「物足りなさ」を感じやすくなる。このため,高齢者は醤油をたくさんつけて食べてしまう傾向にあるのである。また,味覚障害が直接訴えられることは少なく,食欲低下や嗜好の変化として表面化することが多い。したがって,家族や介護者が変化に気づき,配慮することが望ましい。

低栄養

味覚が低下すると食事の「おいしさ」を感じにくくなり,食欲減退を招く。これにより食事量が減少し,必要な栄養素の摂取が困難となることで,低栄養状態に陥るリスクが高まる。兵庫医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科(以下,当科)で味覚障害患者に対してMNA-SFを用いたパイロットスタディとして栄養調査を実施したところ,地域の自立高齢者に関する既報と比べ,低栄養の恐れがある割合が高かった。

フレイル・サルコペニア

当科で高齢の味覚障害患者に対しパイロットスタディとしてフレイル調査を行ったところ,精神的フレイルやオーラルフレイルに該当する症例が多かった。近年は脳機能異常に起因する味覚障害も増えており,治療中にうつ症状が顕著化することも少なくない。「オーラルフレイルに関する3学会合同ステートメント(2024)」では,残存歯数の減少,咀嚼困難感,嚥下困難感,口腔乾燥感,滑舌低下の5項目のうち2項目以上に該当する場合をオーラルフレイルと定義している。これらの機能低下は「おいしさ」と密接に関連し,とりわけ味覚に大きな影響を及ぼす。加齢に伴う味覚の低下はオーラルフレイルと関連し,さらに食欲低下を介して身体的フレイルの進行やサルコペニアの発症につながる可能性がある。そのため,味覚障害に包括的な評価と対応が求められる。