メトホルミンとイメグリミンの類似性

| 一般名: | メトホルミン |

| 所 属: | 糖国ホテル |

| 職 業: | ハウスキーパー/フロント |

| 説 明: | 部屋を綺麗にしたり,備品を整えたりすることで宿泊客が部屋に入りやすくする。また,宿泊客が増えすぎないようフロントで対応する場合もある。 |

| 一般名: | イメグリミン |

| 所 属: | 糖国ホテル |

| 職 業: | ハウスキーパー/支配人 |

| 説 明: | メトホルミンと同じくハウスキーパーとして働いている。一方で,支配人も兼務している働き者。宿泊客が多いときは,部屋の割り当てやベルスタッフの配置などで指揮をとる。性格は優しく,スタッフが働きやすいよう気にかけている。 |

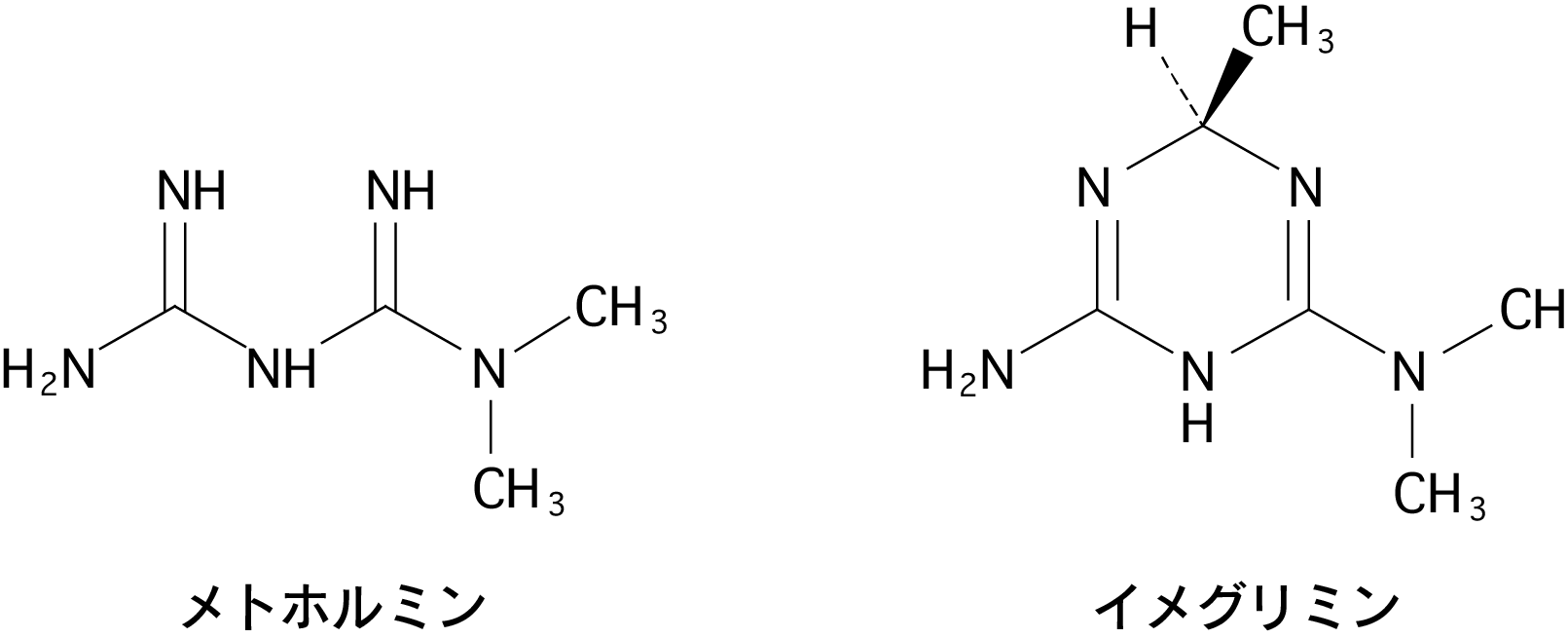

構造式

はじめに

今回はイメグリミンとメトホルミンを取り上げようと思います。イメグリミンはテトラヒドロトリアジン構造を有し,既存の経口血糖降下薬とは異なる新しいクラス「グリミン系」の糖尿病治療薬と位置づけられています。ミトコンドリア作用を介したグルコース濃度依存的なインスリン分泌を促す膵作用と,肝臓・骨格筋での糖代謝を改善する膵外作用(糖新生抑制・糖取込み能改善)の2 つの作用によって血糖降下作用を示します。

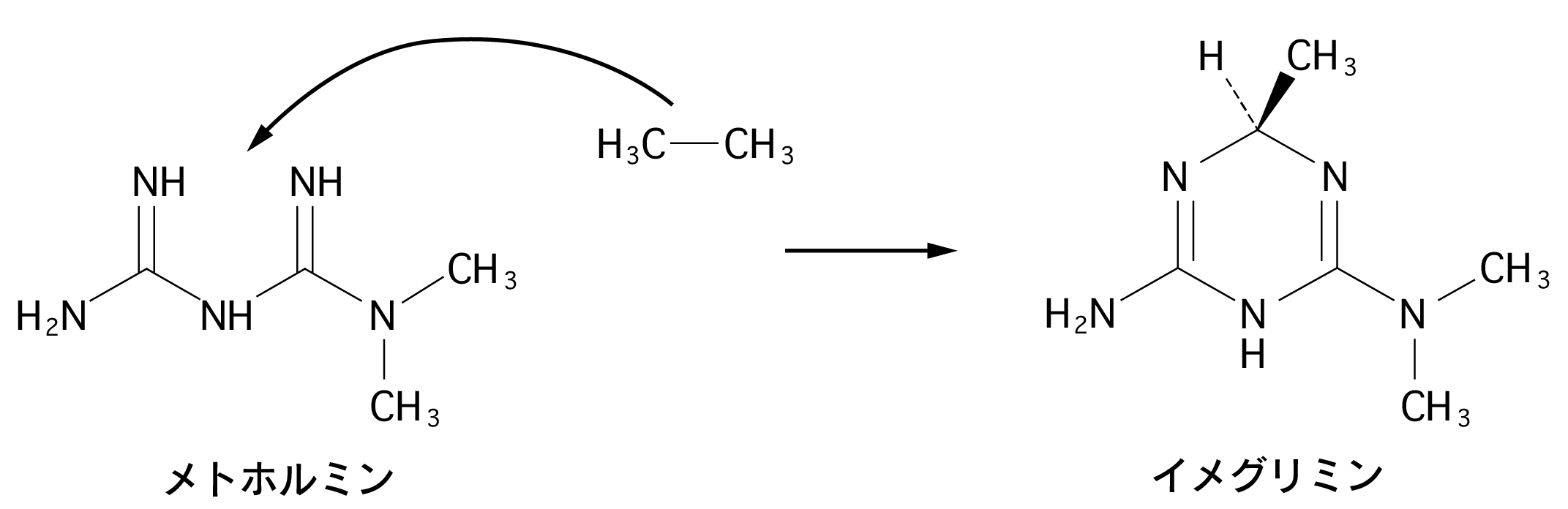

イメグリミンとメトホルミンの構造

まず,イメグリミンとメトホルミンの構造式をみてみましょう。2つの薬物の構造式は酷似しており,メトホルミンの構造(ビグアニジノ基)にエタン(炭素2つ)を加えるとイメグリミンになります(図1)。

イメグリミンとメトホルミンの作用

構造が似ているということは,作用も似てくると考えられます。イメグリミン塩酸塩錠(ツイミーグⓇ錠)の添付文書『8. 重要な基本的注意』1)には,以下の記載があります。

8.5 本剤とビグアナイド系薬剤は作用機序の一部が共通している可能性があること,また,両剤を併用した場合,他の糖尿病用薬との併用療法と比較して消化器症状が多く認められたことから,併用薬剤の選択の際には留意すること。

このことからイメグリミンの2つの作用のうち,膵外作用(糖新生抑制・糖取込み能改善)はメトホルミンと同様ととらえることができますね。メトホルミンにはインスリン分泌促進作用は認められていないので,イメグリミンの作用を簡単にとらえると「メトホルミンの作用+グルコース濃度依存的インスリン分泌促進作用」と考えることができます。

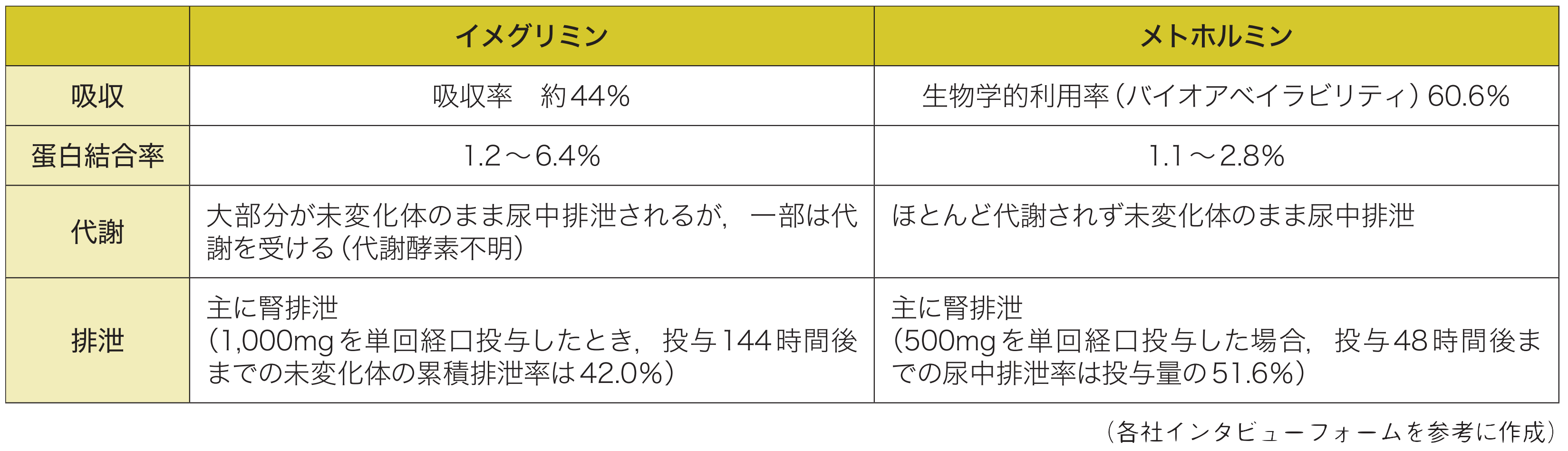

体内動態の類似性

構造が類似しているということは体内動態も似てきます。それぞれのインタビューフォームから体内動態に関する情報を一部まとめてみました。いずれも似たようなデータが出ています(表1)。

ここで,ツイミーグⓇ錠の添付文書に記載されていた「両剤を併用した場合,他の糖尿病用薬との併用療法と比較して消化器症状が多く認められた」に注目します。

もともとメトホルミンには服用開始時や増量時に一過性の消化器症状が多くみられ,これは生物学的利用率(バイオアベイラビリティ)が60.6%,つまり服用したうちの約4 割が吸収されずに下部消化管に流入することが関与していると考えられます。また,イメグリミンの副作用として多く報告されているのも悪心,嘔吐,下痢といった消化器症状です。メトホルミンと同様に,イメグリミンの吸収率が約44%であることが影響していると考えられ,イメグリミンの消化器症状についても一過性と思われます。

ただし,消化器症状は乳酸アシドーシスの初期症状でもあり,倦怠感や筋肉痛といった他の症状にも気を配っておく必要があります。なお,イメグリミンの臨床試験では乳酸アシドーシスの報告はありませんでした。また,重度急性腎不全ラットを用いた非臨床試験においても乳酸アシドーシスの惹起は示唆されていません。したがって,乳酸アシドーシスのリスクは低いといえます。しかし,イメグリミンはメトホルミンと構造類似性が大きい医薬品であり,ツイミーグⓇ錠の添付文書『15. その他の注意』1)の項に以下の記載があります。

15.1 臨床使用に基づく情報

ビグアナイド系薬剤において,まれに重篤な乳酸アシドーシスを起こすとの報告があり,リスク因子として,腎機能障害,肝機能障害,低酸素状態を伴いやすい状態,脱水(利尿作用を有する薬剤の併用を含む),過度のアルコール摂取,感染症,高齢者等が知られている。

本剤において,ラットを用いた非臨床試験では血中乳酸濃度への明らかな影響は認められておらず,臨床試験では乳酸アシドーシスの発現は認められていないが,本剤とビグアナイド系薬剤は作用機序の一部が共通している可能性がある。

イメグリミンの医薬品リスク管理計画書(RMP)にも重要な潜在的リスクとして乳酸アシドーシス2)が挙げられており,やはり,乳酸アシドーシスを警戒しておくに越したことはありません。また,eGFRが45mL/min/1.73m2未満の腎機能障害患者(透析患者を含む)への投与は,血中濃度が著しく上昇する恐れがあるため推奨されないとされています。腎機能障害患者はもちろんですが,メトホルミン禁忌に該当する患者への投与に対しては特に乳酸アシドーシスのリスクを配慮する必要があると思われます。

用法・用量の比較

イメグリミンとメトホルミンの半減期を比較してみると,イメグリミンの単回投与(1,000mg)における半減期は約12 時間,メトホルミンの単回投与(500mg)における半減期は約4 時間a です。そのため,イメグリミンは1 日2回投与なのに対し,メトホルミンは1 日2 ~ 3 回投与となっています。少し用法に違いが出ているようです。

用量もあわせてみておきましょう。イメグリミンの用法および用量は,「通常,成人にはイメグリミン塩酸塩として1 回1,000mg を1 日2 回朝,夕に経口投与する」1),メトホルミン(メトグルコⓇ錠)の用法および用量は「通常,成人にはメトホルミン塩酸塩として1 日500mg より開始し,1 日2 ~ 3 回に分割して食直前又は食後に経口投与する。維持量は効果を観察しながら決めるが,通常1 日750 ~ 1,500mg とする。なお,患者の状態により適宜増減するが,1 日最高投与量は2,250mg までとする」3)となっています。イメグリミンは投与量が固定ですが,メトホルミンには幅があることがわかりました。

メトホルミンの投与量と作用

ここでメトホルミンの投与量と血糖降下作用について考えてみましょう。メトホルミンは1,000mg 以上の高用量においてグルカゴンを阻害することが認められています。また消化管内の胆汁酸はGLP-1 分泌を増加させ,インクレチンのグルコース依存性インスリン分泌促進作用を増強しますが,この胆汁酸の再吸収をメトホルミンが抑制することにより,GLP-1 分泌を増加させることが報告されています。これが,メトホルミンの強力な血糖降下作用の裏づけです。

つまり,メトホルミンは1,000mg 以上の高用量になってはじめて,実力をすべて出し切れるということになります。しかし,現実はメトホルミンには乳酸アシドーシスなどの副作用の懸念があるため,1,000mg まで増量していないケースも少なくありません。

イメグリミンの用法および用量は1 回1,000mg を1 日2 回であり,メトホルミンとして換算すると1 日1,000mgを十分超えていると考えられます。両者の構造類似性を加味すると,イメグリミンは常用量でグルカゴン抑制作用とGLP-1 分泌促進作用をあわせもっている可能性があると推察されます。

配合変化の違いから,それぞれの安定性を考える

イメグリミンは,メトホルミンのビグアニジン構造に炭素2つを加えたテトラヒドロトリアジン構造を有していましたが,薬物の安定性にはどのような影響があるのでしょうか。配合変化の違いからみていこうと思います。

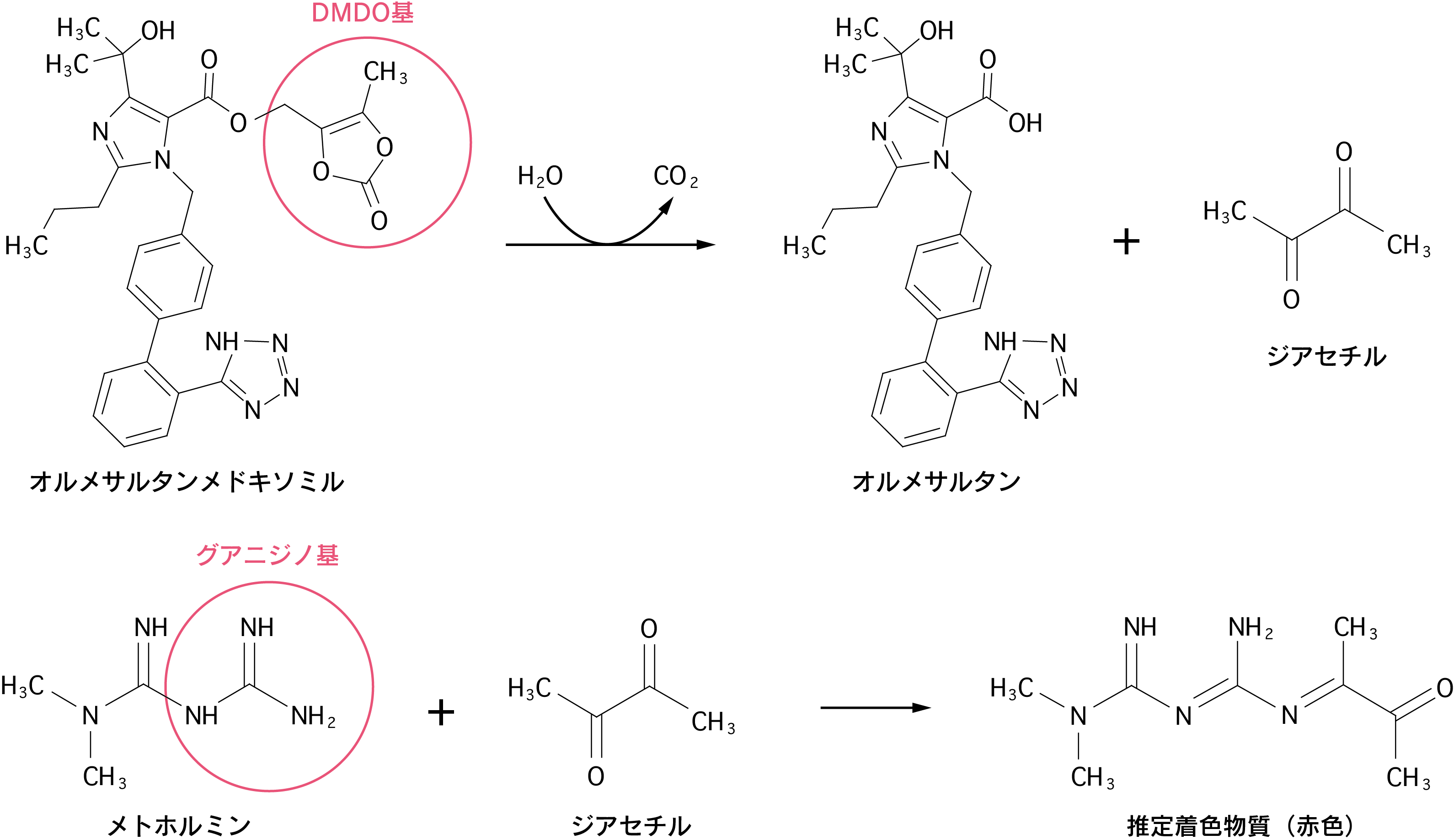

まず,メトホルミン塩酸塩錠は「オルメサルタンメドキソミル製剤等との一包化は避けること」3)とされています。これは,一包化して高温多湿条件下にて保存した場合,配合変化によりメトホルミン塩酸塩錠が赤色に変色することによります。機序としては,オルメサルタンメドキソミルなどが有するDMDO(ジメチルオキシラン)基から生成する「ジアセチル」とメトホルミンの「グアニジノ基」の反応によって着色物質が生成すると推定されています(図2)。

この反応は,「グアニジノ基」と「ジアセチル」のみでは進行せず,高温多湿という“反応するための場”が必要であることが推察されます。そのため一包化する必要がある場合は,乾燥剤を入れた缶に保存するなどの対策を施すことで,ある程度は抑えられると考えられます。

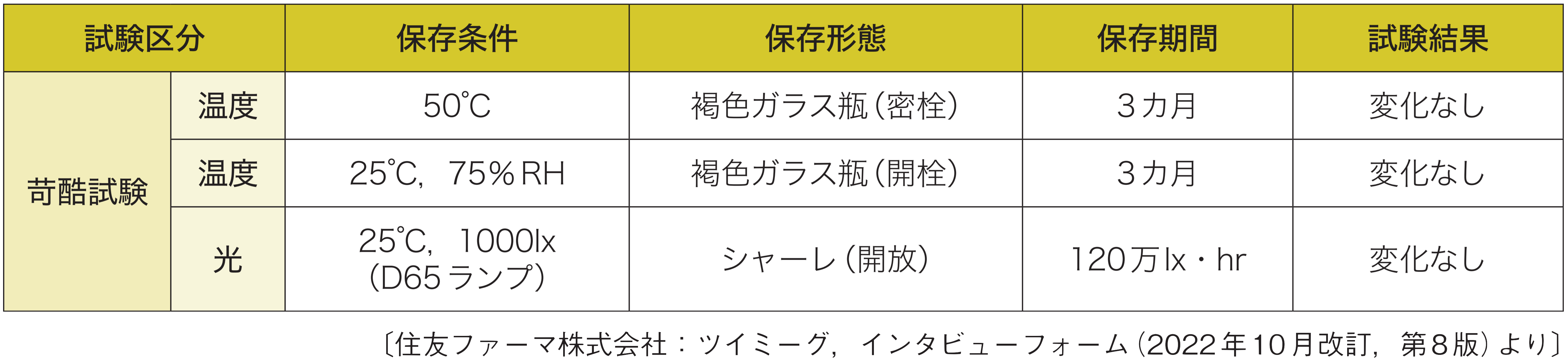

イメグリミンでも同様の配合変化がみられるでしょうか。ツイミーグⓇ錠のインタビューフォーム4)には無包装状態での安定性として表2のように記載されています。

イメグリミンの安定性はメトホルミンと比較して安定しており,同様の配合変化は起こらないものと考えられます。オルメサルタンメドキソミル以外の医薬品との配合変化についても記載はなく,グアニジノ基がテトラヒドロトリアジンに変換されたことが,配合変化の回避にも繋がったのでしょう。